来源:混沌巡洋舰

在人类对大脑认识的历史上,曾经使用过很多隐喻来描述脑,比如齿轮机械、电话交换机、计算机等等。目前,“脑就像一台计算机”这个隐喻仍然占据着主导地位,尽管人们对于这个隐喻的贴切程度的看法存在分歧。2015年,在论文集《这个想法必须消亡》收录的他的一篇文章中,机器人专家罗德尼·布鲁克斯(Rodney Brooks)把脑的计算机隐喻选为了他最反感的观点。早在20多年前,历史学家S. 瑞安·约翰森(S. Ryan Johansson)就指出:“无休止地争论‘脑是一台计算机’这类隐喻的真伪是在浪费时间。它提出的关系是隐喻性的,是在敦促我们去做某些事情,而不是在试图告诉我们真相是什么。”虽然这些话的言辞不像布鲁克斯的态度那么尖锐,但结论是类似的。同样,神经科学家马泰奥·卡兰蒂尼(Matteo Carandini)认为,脑与当前尖端技术的类比可能很快就会过时并显得古怪,但他仍然强调计算机隐喻有一定的价值:“脑无疑是一个信息处理器官,因此对脑和我们最好的信息处理设备进行比较,这是有意义的。”加里·马库斯则为脑的计算机隐喻做了更为有力的辩护:

简而言之,计算机是接受输入、编码和操纵信息并将输入转化为输出的系统结构。就我们所知,脑也是如此。真正的问题不是脑本身是不是一个信息处理器,而是脑如何存储和编码信息,以及一旦信息被编码,脑会对这些信息进行什么操作。

马库斯接着说,神经科学的任务是对脑开展“逆向工程”,就像研究计算机那样,检查其组成部分及其相互连接,以破译其工作原理。这个提议已经存在一段时间了。1989年,弗朗西斯·克里克(DNA双螺旋结构的发现者之一,诺贝尔奖获得者)认识到了这种策略的吸引力,但觉得它不会成功,因为脑有着复杂而混乱的进化史——他夸张地宣称,这会像是尝试对一项“外星科技”开展逆向工程。克里克认为,试图从逻辑出发通过脑的结构找出脑工作机制的总体解释注定会失败,因为几乎可以肯定的是,这么做的出发点就是错误的——脑如何工作并没有一个整体的逻辑。

计算机的逆向工程通常被用作思维实验,以展示我们在原理上理解脑的可能性。这些思维实验毫无疑问是成功的,它们鼓励我们以这种方式去理解我们脑袋里的这个柔软器官。但是在2017年,两位神经科学家决定在一个真实的计算机芯片上做这个实验,这个芯片有真实的逻辑、真实的组件和设计明确的功能。事情并没有像预期的那样发展。

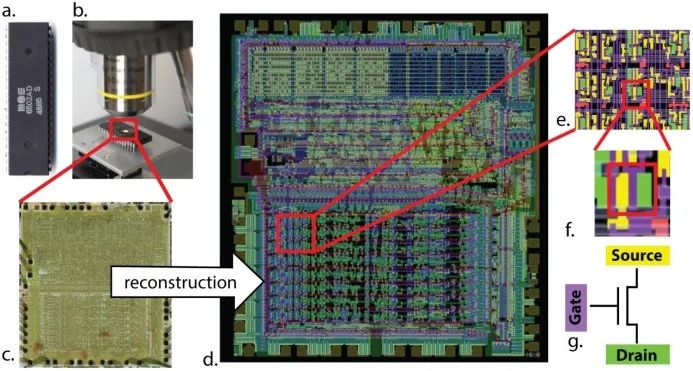

这两位科学家是埃里克·乔纳斯(Eric Jonas)和康拉德·保罗·科尔丁(Konrad Paul Kording),他们使用了通常用于分析脑的技术,并将其应用到MOS 6507处理器上。MOS 6507处理器是一种20世纪70年代末和80年代初的计算机使用的处理器,能使这些计算机运行《大金刚》《太空侵略者》《陷阱》等视频游戏。首先,他们扫描了芯片中的3 510个增强型晶体管,获得了它们的连接组,并在一台现代计算机上模拟了这种芯片(包括运行游戏程序10秒钟)。然后他们使用了神经科学的各种技术来研究这张模拟的芯片,如“损毁”(把某些晶体管从模拟芯片中移除)、分析虚拟晶体管的“锋电位”活动并研究它们之间的连接,以及通过测量其运行每个游戏的能力来观察各种操作对系统行为的影响。

扫描一个MOS 6507处理器,在电脑上重构模拟出每一个连接

然后对某些连接做“损毁手术”,以此研究脑可能的结构和工作原理

移除晶体管(这相当于破坏一个脑区)产生了一些颇具吸引力的明晰结果。例如,乔纳斯和科尔丁总共发现了98个晶体管,如果单独移除其中的任何一个,就会使系统无法启动《大金刚》,但对《太空侵略者》或《陷阱》没有影响。但正如作者们认识到的那样,这并不意味着处理器中存在任何类似“大金刚晶体管”的东西。他们表示,把这些晶体管描述成“大金刚晶体管”会产生“严重的误导”。事实上,每个组件都只是完成了一个简单并且基本的功能,这些功能对《大金刚》是必要的,而其他两个游戏则不需要。

虽然使用了这些强有力的分析方法,而且研究者对芯片的工作原理事实上也已经有明确的解释(用技术术语来说,它拥有“基准真相”),但这项研究未能检测出芯片内部信息处理的层级结构。正如乔纳斯和科尔丁所说,这些技术不能产生“有意义的理解”。他们的结论是悲观的:“最终,问题不是神经科学家无法理解微处理器,而是他们目前所采用的方法使他们无法理解它。”

这个令人警醒的结果表明,尽管计算机隐喻很有吸引力,而且脑确实在处理信息,并以某种方式表征外部世界,但我们仍然需要理论方面的重大突破。即便我们的脑是按照逻辑来设计的,我们目前的概念和分析工具也完全不足以解释脑。更何况脑不是按照逻辑设计出来的。但这并不意味着模拟研究毫无意义:通过建模(或者模拟),我们可以检验假设,通过将模型与已建立的、可以精确操纵的系统联系起来,我们可以深入理解真正的脑是如何运作的。这是一种极其强大的工具,但这类研究在给出结论时需要有一定程度的谨慎。此外,面对将脑和人工系统进行类比时存在的困难,我们需要现实一点。

甚至像计算人脑的存储容量这样简单直接的事情,研究者在尝试时也会崩溃。泰瑞·谢诺夫斯基的团队曾对树突棘的数量和大小以及突触上神经递质囊泡的数量进行了仔细的解剖学研究,根据他们的计算,每个突触平均至少能存储4.7比特的信息。这表明人脑可以存储至少1拍字节(petabyte)的信息,也就是100万吉字节(gigabyte)的信息。不管这听起来多么值得注意,或者对于那些认同数学和工程学可以告诉我们脑如何工作的人来说多么有吸引力,这种计算的出发点是扭曲的。神经元不是数字的(这是信息数字化的基础),脑(即使是线虫那算不上脑的脑)也不是硬连接的(hard-wired)。每个脑都在不断地改变突触的数量和强度,而且最重要的是,脑并不仅仅依靠突触工作。神经调质和神经激素也会影响脑的运作方式,但由于它们的作用方式和起效的时间尺度与计算机隐喻不相符,所以这类研究中没有把它们的影响纳入考虑。

计算脑的存储容量充满了概念和实践上的困难。脑的运作是自然的、进化的现象,脑不是数字设备。使用粗糙的(甚至是复杂的)信息概念无法完全理解脑。

更根本的问题是,脑和计算机的结构完全不同。2006年,在一本由23位顶尖神经科学家撰写的著作中,拉里·阿博特重点阐述了一些有待解决的问题(其中大部分问题至今仍未得到令人满意的回答)。在他撰写的文章《这东西的转换开关在哪儿?》(Where Are the Switches on This Thing?)中,阿博特探讨了电子设备的最基本组件——转换开关在脑中可能的生物物理对应物。尽管抑制性突触可以通过使下游神经元失去响应来改变神经活动的流动,但这种相互作用在脑中是相对较少的。细胞并不像二元转换开关那样可以开关,进而组成一个电路。相反,神经系统改变其运作模式的主要方式是改变细胞网络的活动模式,这些细胞网络由大量单元组成。正是这些网络来引导、切换和分流神经活动。这些网络的节点与我们目前能设想的任何设备的不同之处在于,它们不是像晶体管或电子管那样的稳定点,而是一组组的神经元(成百上千甚至成千上万之多)。这些神经元能作为一个网络随着时间的推移做出一致的响应,即便这些细胞会表现出不一致的行为。

在大型生物的脑中,理解脑功能所需的分析似乎越来越不应该停留在霍拉斯·巴洛“五法则”那样的细胞层面了,脑就像一台计算机甚至脑内有一张连线图的想法似乎也不再有效了。真实情况要比这复杂得多。

上文编译整理自

首部中文通俗脑科学全史

《大脑传》

这是我一生中出版界出版的所有关于脑的图书里最好的那一本(没有之一)。

理查德·C. 阿特金森

美国五院院士(会士)

加州大学系统荣休校长

美国科学促进会前主席

美国国家科学基金会前主席

如果你想只读一本书来了解脑科学的过去与现状,这本书大概是不二之选。

陈嘉映

首都师范大学哲学系资深教授

《大脑传》

作者:[英] 马修·科布

译者:张今

装帧:精装

定价:128元

出版时间:2022年3月

我们的感觉和身体活动的指令来自何方,情绪、意识、学习与记忆等认知活动的居所又在哪里?自有文字记载起,人类对这些问题就从未停止过好奇。漫漫几千年来,我们对这些问题的认识从朴素、粗浅的心灵中心观,走到了精细、深入的脑中心观。脑,这个“已知宇宙中最复杂的物体”,吸引了人类历史上无数最聪颖的头脑去破解它的秘密。

在认识脑工作机制的过程中,人类一直在使用各种隐喻,这些隐喻无一不受技术、时代以及人类当时对脑认知水平的限制,在完成自己的历史使命后会被新的隐喻所取代。在《大脑传》中,作者马修·科布以脑的隐喻为切入点,介绍了人类脑的认识史上一个又一个里程碑以及那些做出伟大发现的科学家。从心智源自心脏的观点到把脑视作机器的机械观,从电与神经活动的关系到神经系统的神经元学说,从神经信号如何表征信息到脑功能的局域化定位与分散式分布之争,从把脑看作一成不变的电路到把脑视作一个具有可塑性的网络,作者历数了人类对脑认识的曲折演进历程,讲述了脑科学研究对计算机、人工智能等领域的诞生和发展产生的深远影响,勾勒出了一部群星闪耀、波澜壮阔的科学史诗。

未来智能实验室的主要工作包括:建立AI智能系统智商评测体系,开展世界人工智能智商评测;开展互联网(城市)大脑研究计划,构建互联网(城市)大脑技术和企业图谱,为提升企业,行业与城市的智能水平服务。每日推荐范围未来科技发展趋势的学习型文章。目前线上平台已收藏上千篇精华前沿科技文章和报告。

如果您对实验室的研究感兴趣,欢迎加入未来智能实验室线上平台。扫描以下二维码或点击本文左下角“阅读原文”