鸿飞文化出版社2007年在法国创立,专门出版由中国作家和法国插画师共同创作的图画书。创始人叶俊良引用苏东坡的诗句“人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。”为出版社取名,希望通过这些“印迹”为读者打开一扇窗。该社以东方文化为题材,至今已出版百余种原创图画书。

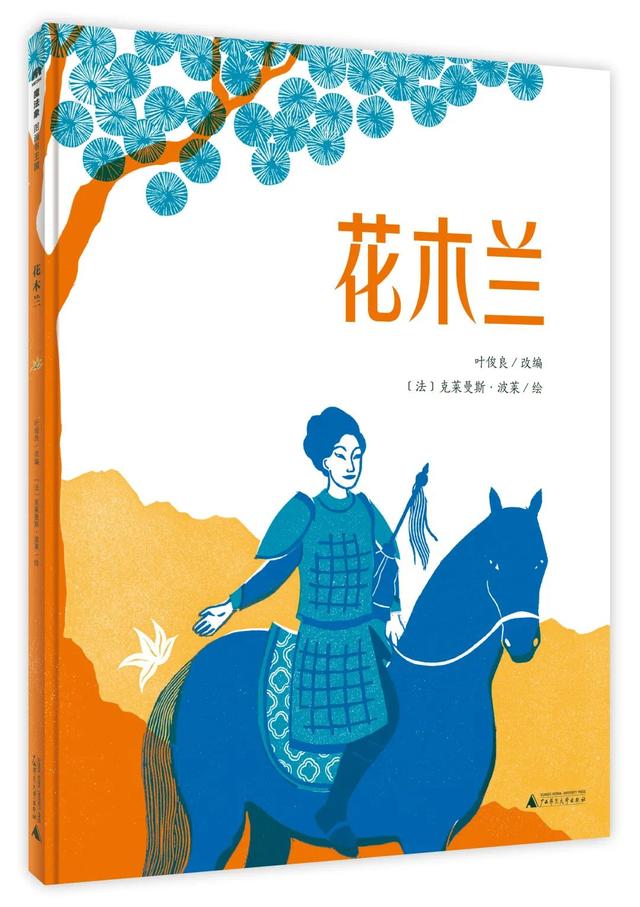

鸿飞社的战略合作伙伴——广西师范大学出版社旗下的童书品牌魔法象前不久引进了鸿飞社策划出版的原创绘本《花木兰》,独具特色的插图和装帧设计吸引了很多人的关注。这家以讲述中华文化起家的出版社在竞争激烈的法国童书市场上经历了何种变化,在遴选书目、策划图书等方面有何心得?记者近日采访了叶俊良先生。

叶俊良

法国鸿飞文化出版社创始人

以7岁为分水岭 关注读者两个需求

您23岁从台湾去法国,至今在法国生活了20多年,从建筑师转行做出版人,怎么有了创立出版社的想法?请谈谈与合伙人黎雅格一起创业的故事?

叶俊良:创业这件事应该和个性有关。我从巴黎建筑学院毕业后很快得到在事务所工作的机会,工作不能说不愉快或缺乏挑战,但我隐隐觉得领薪水的工作不适合我。之后我在英国牛津住了两年后又回到巴黎,没有包袱而且人际关系处理也更圆熟,才有了创业的选项。创业如下海,想要不灭顶就得抓紧用正确姿势拼命地游。我的诸多求生技能就是这样激发出来的,所以今天才能像老水手一样在这里和年轻朋友说些经历过的风浪。

创业前我曾通过巴黎一家顾问公司为中国出版社筹划图文内容,介绍法国建筑。除了这短暂的经验之外一切都从零开始。黎雅格和我之前都没在出版社工作过,不知道有这么多东西要学习,也没有意识到自己的专业与人际关系资源几乎为零,所以也就不需要下太大的决心了。我们之前的专业让我们从自己的错误中加快学习。黎雅格原本是在法律史领域做教学和研究,做事谨慎有条理,对学生讲解也很有耐心。我所受过的建筑设计训练则帮我发现一些还不存在的做法,比较“不守规矩”,容易和图文作者对味。所以我们形成了互补,他负责打理对外的推广和宣传,我负责做艺术指导和与创作者对话、印刷、后勤以及版权输出。

请谈谈你们是如何选书的?希望读者从你们的作品中得到什么样的阅读体验?从最初做中国文化的图画书,到逐渐接纳和中华文化无关的好作品,鸿飞经历了怎样的变化?

叶俊良:鸿飞书目以7岁为分水岭,用意是兼顾两个需求:如果什么都不标示,读者必须在一堆书中挑选适合自己孩子的书,既浪费时间又容易挑错书。而如果标示太细,也容易引导读者太早排除一些实际上适合他的心智、但根据一般标准不属于他“生理年龄”的故事。

鸿飞书目献给7岁以下孩童的书大多以童趣、感官经验与直线情节为主,7岁以上的书会引进若干知性与反思的素材,但不减弱图像语言的丰富性。我并不奢望鸿飞出版的书能感动所有人、被所有人了解和喜爱,但是我希望拿起它们来读的读者能因它们而让生命往前走一小步,通过自己的思考了解为什么这个故事给他的生命带来滋养。

我是出版人,也是一个勤于阅读的读者,深深了解人的一生时间有限,每次花时间读一本不能为自己带来滋养的书,都相当于减少了与一本好书邂逅的机会与时间。导读人、书奖和书评可以帮助我们选书,但是世界上得过奖的书多到读不完,也有许多好书不曾得奖。再者,阅读的本质是帮助读者培养独立判断的能力,而不是教人盲从,不能因为地球另一端有很多人说某本书好,就不加质疑地跟着说好。终究,只有自己最清楚什么书对自己有益。

出版社成立一年半,我们面临一个重大决定:鸿飞是应谨守“华人作家的故事”的编辑路线,还是也接纳和中华文化无关的好作品?如果是后者,该如何操作?黎雅格和我的看法不尽相同,不过这差异似乎并非来自东西方思维的碰撞,而是和各自的专业与社会经验有关。他太了解法国书商和读者的“惯性”,任何改变现状的举措都可能引来误解和排拒,我则认为木兰可以穿军装,中国人可以说法语,为什么鸿飞不能出版和中华文化无关的好书?不是我们不会做这些书,只是你们还没有看到而已。这种“演变”的概念的确是比较接近东方的思维。后来事实证明没有谁对谁错,只是做法不同。

十多年之后,鸿飞书目有接近一半的项目和中华文化无关,书商和读者对鸿飞的出版品有信心首先是因为我们坚持做好书,讲好关于“人我关系”的故事。这扩大了出版社的格局,也让华人作家和西方作家站在一起,在同一个高度和读者对话。严格来讲,我和黎雅格的东西方思维差异较多体现在对出版社发展策略的思考上,至于好书的条件以及如何做,我们的看法还蛮一致的。

与合伙人一起合影

“从人出发,专心把故事讲好”

在一向以高品质著称的法国童书出版市场,你们社的特色和优势是什么?

叶俊良:近年来知识类绘本在法国大行其道,某些鸿飞的图画故事书(包括若干朱成梁老师的作品)因为图文做工扎实,让某些读者感觉透过这些书可以更多了解中华文化,便径自把它归类为知识类绘本了。但我们出版这些书的动机是它们对小孩子心思和忧喜的描绘是那么传神而且独到,没有不和法国小朋友与家长分享的理由。好比台上舞者卖力演出,带动观众情绪高涨,台下却有观众只看到那舞衣很漂亮。我不是说舞衣不重要,舞衣和其他因素共同造就了舞蹈感动人的整体表现,但通常一支舞并非为了彰显舞衣的华美而编。我希望这个比喻有助于我们走出文化主题的迷思。从人出发,专心把故事讲好,文化就在里面。

法国若干历史悠久的出版社成立于19世纪末或20世纪初,多以家族企业的方式来经营。其中源自比利时的卡斯特曼出版社(Casterman)在20 世纪出版不少极为成功的图画书和漫画,例如《丁丁历险记》。著名的开心学校出版社每年出版250多种新书。法国童书出版业快速发展是20世纪80年代的事,当时大型出版集团渐渐成型,大出版社不是并购小型童书出版社就是自己成立童书部门。

每年在巴黎东郊的蒙特勒伊童书展上,约300家大大小小的童书出版社齐聚一堂,展销其原创书或引进书。鸿飞最受读者欢迎的书中较有代表性的是2014年出版的《不会很复杂》(中文版书名为《粉笔森林》)。它图文简洁大方,人我关系的寓意深远却易懂。受冷落的书中较有代表性的是2009 年出版、出自清朝沈起凤笔记小说的故事《妙画代良医》,一是因为当时鸿飞的发行渠道与媒体关系都尚未完备,二来叙事主题和法国人所能接受的童书类型有相当落差,以至于图文质量虽皆为上选,但注意到这本书的读者却相对较少。

在创作绘本时,作者和插画家之间如何合作的?绘本里的文字和插画是一种什么样的关系?

叶俊良:编辑没有公式,但我很乐意分享自己的若干习惯。很多作品是从文本开始,平庸的文本就免谈,如果一篇文字言之有物,有潜力,我会通过电话和作者确认他的创作意旨和改进文字的能力。当文本精炼到一定程度,我们会请气质相当的插画家读稿子。有经验和才华的插画家领略文字意境后,直接透过图像语言和读者沟通。这些颜色、形状和构图经过组合,不借助日常语言即能表达深刻完整的概念。编辑与绘者在创作过程中的对话主要也是依靠图像语言。

编辑和图文作者跳好双人舞

如何打破文化差异性的界限,让法国读者阅读这些中国故事时感觉和他们有关联而且有所领悟?除了出版主题之外,出版人还要关注哪些因素来拉近与读者的距离?

叶俊良:为中国读者说好中国故事已经不简单,为法国读者说中国故事更非易事!所以我们的着眼点先是挑选有趣味的好故事(或者能经由改编变成好故事的文本),至于它承载多少中国文化倒不是首要的考量。当法国童书读者喜欢上这些好故事,他对中国文化的猎奇或排拒心态就不那么强烈,那时候再给他中国元素更鲜明的故事也不迟。这个过程可能要20 年或者50 年,但绝对不是砸大钱在三五年就能看到效果。无论如何,我觉得这个文化交流的出发点是对方视它为滋养,从中得到精神提升的好处,而不是扩张一己文化影响力的图谋。

法国的时尚产业很发达,各行各业对“现在流行什么”有相当的敏感度,童书领域也不例外。“孩子喜欢的”也免不了因为商业操作而与时俱变,毕竟买书的是家长等大人。或许您所谓的“孩子喜欢的”是欣赏门槛比较低的平民风格。我这样说并没有贬义,就好比很多人吃家常菜和地方菜很痛快,让他不时吃满汉大餐或精致西餐反而没胃口。不管开什么餐厅,做到让客人满意才是王道。而且并不因你是高级餐厅主厨,地方菜就一定能做得更合客人口味。

作为出版社,我的策略是把自己擅长的那一块做好,留住老客户并开发新客源,做出口碑后让顾客找上门,而不是勉强自己去做可能讨喜的东西,因为在你不擅长的场域,永远有人比你做得更好。鸿飞的书和某些出版社比起来的确有几分艺术性,但如果你拿鸿飞和艺术性更强的出版社来比较,其实它是很亲民的。

在培养跨文化的创作者以及与图文作者合作方面有什么心得?

叶俊良:作为跨文化的创作者,鸿飞在童书领域促成中华文化和法国文化的相遇,具体做法是编选中国古典与现代华文作家的作品,邀请法国的插画家创造图像世界。从更广大的层面来看,我们支持所有激发读者对未知事物的好奇心、让未知不再是焦虑的同义词而是代表了通向美丽与自由新路径的优质图书。

鸿飞文化出版社最初5本书的文字来自现代华文作家的作品,包括杨唤的童诗和许地山的散文。一年后,为了使图画书的文字更贴近法国人的阅读习惯,我自己执笔撰写故事或改编中国的经典文学作品。逐渐有法国各地的小学邀请我以作者的身份去给学生讲故事。

我越来越觉得,编辑和图文作者的互动像是一支双人舞,跳舞的人必须是快乐的,观众才会领略其中的曼妙。所以图文作者在创作过程中的喜悦与苦恼对我很重要。创作者很敏感,我若收到一篇很不错的文字,在回信时用最精确简短的语句让对方看到我有读到骨子里,他会认定我是知音,甚至有恋爱的感觉,从此放心地让我带领舞步。

如果某个图文表现有些许弱点,我用鼓励的语气陈述读者观点,作者即使有短暂的气馁也会用心寻找更好的表现方式,因为他想把最好的一面呈现给读者。而如果他做到了,他会感谢编辑,对他心服口服。这可能是为什么编辑和指挥家一样是让人长寿的工作,因为他给共事者带来言语难以形容的幸福感。

记者 / 渠竞帆

© 中国出版传媒商报

、Handler类、安卓Socket传数据、WebView)